どうも、みずきちです。

「ジャムの法則」ってご存じですか?

シーナ・アイエンガーという心理学者がジャムの品揃えと購入率を調べる実験をおこないました。

スーパーマーケットでジャムの試食販売を実施し、ジャムを24種類用意したパターンと6種類だけ用意したパターンで比較したのです。

結果は24種類のほうが人は集まるのですがあまり買いませんでした。ところが6種類の場合、前者と比較して圧倒的に購入に至る決定率が高かったのです。

| ジャムの種類 | 集客率 | 購入率 | 決定割合 (集客率×購入率) |

| 24種類 | 60% | 3% | 1.8% |

| 6種類 | 40% | 30% | 12% |

普通に考えれば選択肢が多いほど気に入るものがありそうですよね。

でもそうはなりませんでした。いったいなぜでしょうか?

人は選択肢が多すぎると選べない!?

人の好みは様々です。だから選択肢は多ければ多いほどお気に入りの商品が入っている可能性が高いはず。だから世の中には1,000種類から選べる!なんて通販サイトが大量にありますし、それぞれが豊富な品揃えを謳っています。ラインナップはわずか2種類!とか書いている通販サイトなんて見たことありません。

でも、実験の結果を見ると明らかに選択肢が多いほど購入しなくなっています。

注目してほしいのは集客率は24種類のほうが高い、つまり選択肢が豊富なほうが人は集まってくるという点です。

豊富な選択肢に興味を惹かれて人は集まってくるのに肝心な売れ行きが悪い。

興味はあったのに購入してくれなかったのです。

人は選択肢が多すぎると合理的な選択ができなくなるばかりか、選択そのものをやめてしまう傾向にあります。

これを「選択オーバーロード」といいます。

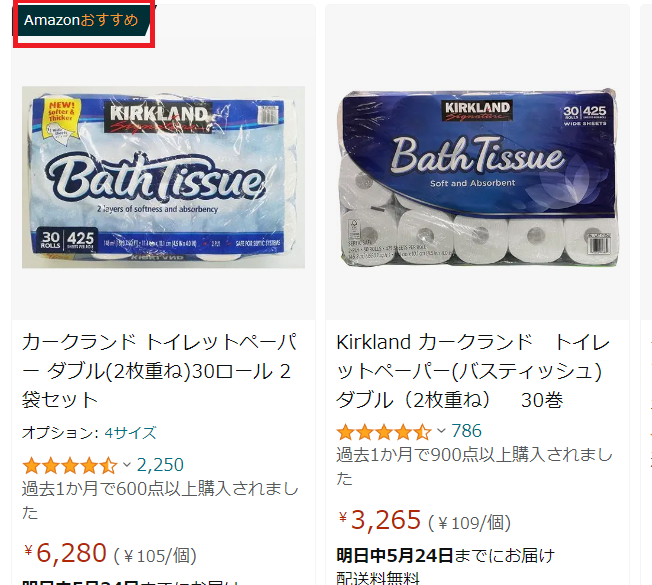

たとえばトイレットペーパーをAmazonで調べてみます。

3,000件以上ヒットしました。

シングルにするかダブルにするか。価格はどの程度のものがいいのか。固いものだと痛いから柔らかいタイプがいいけれどどれが柔らかいの?香り付きのほうがいいの?

もうわけがわかりません。4,000個も選択肢を与えられると何が正解かわからず、損をしたくないからとりあえず今はやめておこうとなったり、よくわからないまま適当に購入して失敗してしまうのです。

あなたにも同じような経験がないですか?

ナッジで誘導しよう

伝統的な経済学では、選択肢は多ければ多いほど良いとされます。

経済学で仮定される合理的な人(ホモ・エコノミカス)は与えられた選択肢をすべて比較検討し、自分にとって最大の利益をもたらす商品を購入するからです。

でも実際にそんなことをしていると時間も労力もいくらあっても足りませんよね。

だから選択オーバーロードを起こして不合理な意思決定をしてしまうのです。

とはいえジャムの法則によると選択肢は多いほうが人を集めることができます。

先ほどのAmazonはもちろん、楽天市場や様々な人気通販サイト、日本酒バーなんかも品揃えが豊富だから利用したいと思う人が多いのです。

でも来てくれた人が選択できなくなっては意味がありません。

選択オーバーロードを防ぐカギは「ナッジ」にあります。

ナッジとは「軽くつつく、緩やかに後押しする」みたいな意味があるのですが、利用者がより良い意思決定ができるように緩やかに誘導する施策のことを言います。

より良い意思決定というのが重要で、悪徳企業が顧客をだますために取る施策のことはスラッジと呼ばれています。

もう一度Amazonのページを見てください。

おすすめとかベストセラーと指定された商品があります。

日本酒バーとかの飲食店でも、「本日のおすすめ」に指定された商品があることが多いですよね。

強調した選択肢を出すことによって、意思決定をしやすくしているのです。

これがまさしくナッジの一例です。

ナッジの実例はたくさんありますが今回は割愛します。

選択肢はいくつあるのがベスト?

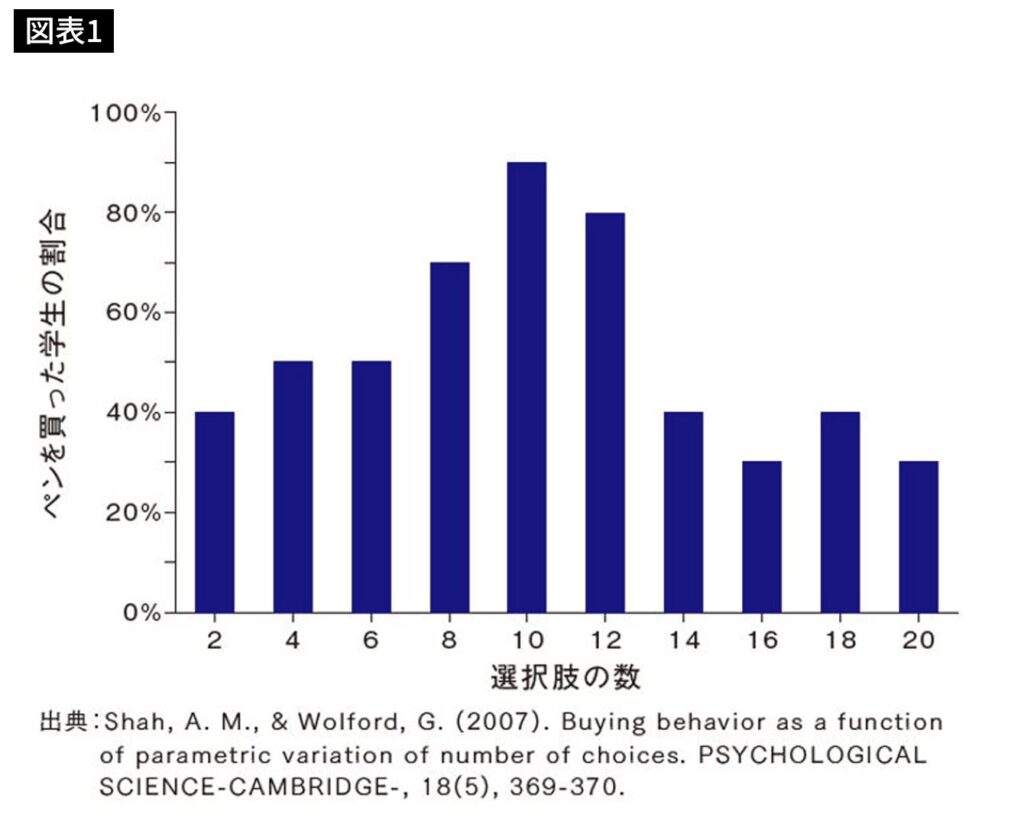

アヴニ・シャーという方がおこなった実験によると、最良の選択肢の数は10個だそうです。

ボールペンを提示して気に入ったら購入しても良い、不要であれば購入しなくても良いと学生に確認をした結果が上の資料です。

選択肢が2個~10個の間は右肩上がりに購入率は増加して10個のときは実に90%の学生が購入しています。ところが12個からは減少しているのです。

つまり、本日のおすすめのような誘導をしない場合は10個よりも多い選択肢を提示されると選択オーバーロードを引き起こしてしまうかもしれません。

選択オーバーロードに陥らないためにあえて選択をしない

選択オーバーロードについて解説しましたが、私たち消費者はどのようにして選択オーバーロードを避けることができるのでしょうか。

プライベートなショッピングやビジネス上、朝ごはんに何を食べるかなど選択する必要があることは無限にあります。その都度決められないなんてことになってしまうと目も当てられません。

また、人の脳にはキャパシティがありますから何でもかんでも慎重に選択するよりも、本当に大事なことに容量は使いたいですよね。

例えばスティーブ・ジョブズはいつも同じ服を着ていました。

朝食は毎日同じものを食べるとか、曜日ごとにパターン化してしまうことでそもそも「選択をしない」ことが可能になります。

ステーキを食べるとか、ハンバーガーを3つ食べるなんて極端なことをしない限り朝食に何を食べようがその日1日にはほとんど影響がありません。

同じようにデートや大事な日でないのであれば服装も大きく影響してきませんよね。

「適当に選ぶ」「選ばない」という選択肢を認めてあげることで選択オーバーロードに陥って合理的でない意思決定を犯す可能性をグッと下げることができるかもしれません。

最後に

今回の記事は上記書籍を元に作成しています。

行動経済学とは何なのか、意思決定とはどのように歪んでしまうのかを分かりやすく解説された本ですので、興味を持たれた際はぜひ読んでみてください。

どんなときに意思決定を間違えるのかを知っているのかどうかで、日々の選択に大きな違いが出ます。

ビジネスでも活かすことができる学問ですので参考にしてみてくださいね。

コメント